ブログのSEO対策はいろんな情報があって、何が正しい対策なのかわからない場合が多く困ってしまいませんか?

本記事では、今回紹介するSEO対策を行い上位表示を確認できたことを根拠とし、各SEO対策の方法を解説してみたいと思います。

ブログ初心者でも簡単に出来るSEO対策なので、この機会にSEO対策の基本を抑えておきましょう。

【2019年】ブログのSEO対策、基本まとめ。

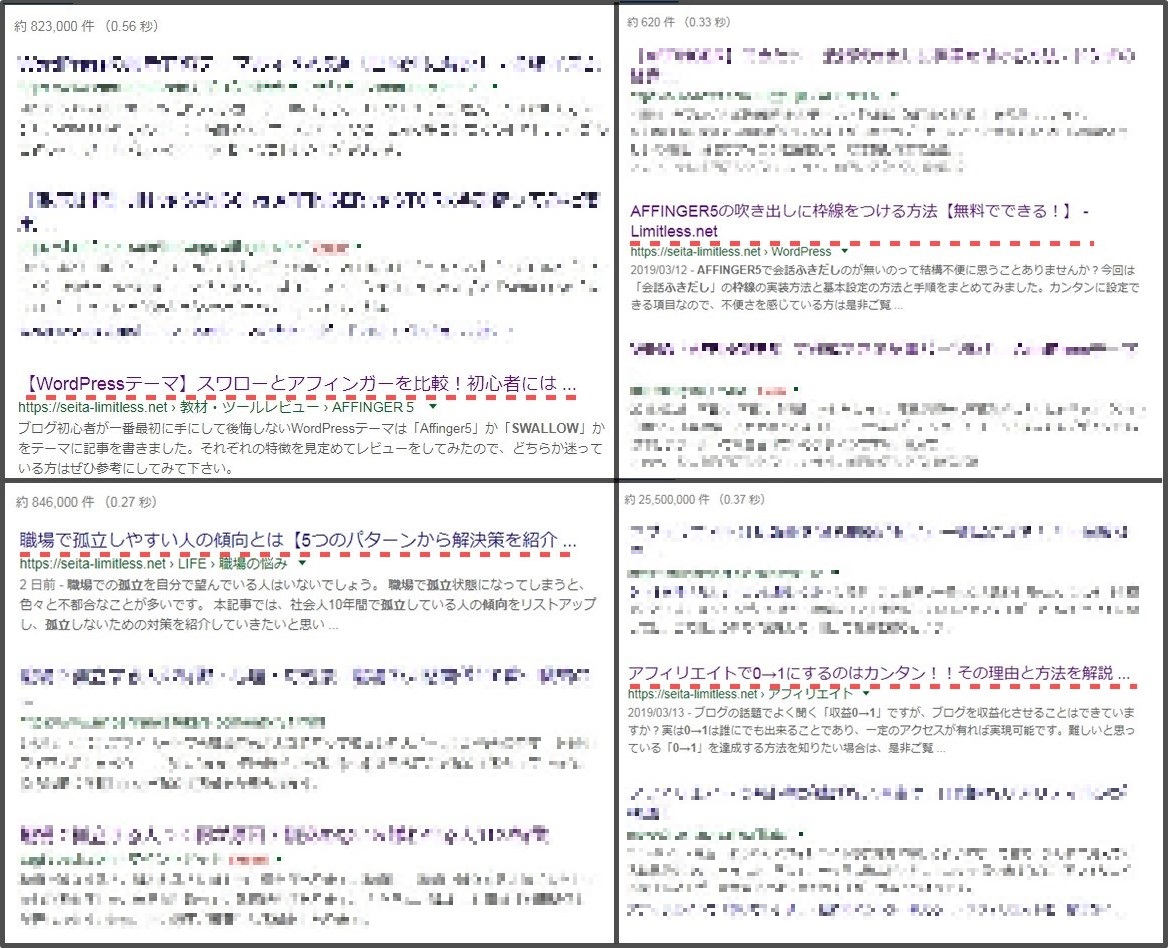

今回解説するSEO対策をすることで、実際に上位表示できていることを確認しました。

実践してみて、効果があった方法なので信頼度は高いかと思います。

SEO対策とは

SEO対策はブログ・アフィリエイトを行う上でとても重要なもので、あなたのブログやサイトがウェブ検索ランキング(検索結果)で上位に表示される様に対策を行うことです。

Wikipediaでも下記のような解説がされています。

検索エンジン最適化(けんさくエンジンさいてきか、英: Search Engine Optimization, SEO、サーチ・エンジン・オプティマイゼーション)とは、検索エンジンのオーガニックな検索結果において特定のウェブサイトが上位に表示されるようウェブサイトの構成などを調整すること[1]。

SEO対策の本質について詳しく知りたい場合は、下記の記事で解説しているのでご覧ください。

-

SEO対策の本質|検索エンジンで1位を取るためのコツを解説

続きを見る

SEO対策の基本7を解説

それでは、実践して効果があったSEO対策の紹介です。

難解なものではないので、日頃の記事更新の中に取り入れやすいかと思います。

SEO対策の基本① キーワード選定

先程挙げた上位表示できた記事の中から、『職場で孤立しやすい人の傾向とは【5つのパターンから解決策を紹介】』を例として、下記のキーワードを解説してみたいと思います。

選択キーワード

『職場 孤立』

『職場 孤立』というキーワードから連想できる感情は、下記のような感情です。

キーワードから想定できる感情

現状を変えたい・辛い・解決策が知りたい・原因が知りたい etc

上記のように『職場 孤立』というキーワードからは『職場で孤立している現状が辛いから、孤立する原因を解決する方法を知りたい』と言うような感情が連想ができます。

単純にキーワードをキーワードプランナーから選択して検索ボリュームを見て決めるのではなく、キーワードを入力して検索する人の感情を読み取ってあげることがとても重要です。

キーワードから検索者の感情を読み解くことによって、その記事に読者さんが望んでいる情報が自然と書けるようになるでしょう。

SEO対策の基本② meta keywords

meta keywordsは基本的に書かなくても大丈夫です。

理由としては、Googleが公式にウェブ検索ランキングでメタタグを使用していないと公表しているからです。

英語表記のページになっているので、Google chromeを使用している場合は『右クリック→日本語に翻訳』をクリックして日本語表記に変換してご覧ください。

ただ、上位表示できている記事に関してはmeta keywordsを入力して記事を更新していたので、ウェブ検索ランキングに作用はしませんが現状をお伝えするため、あえて解説しました。

SEO対策の基本③ meta description

先程のmeta keywordsの解説の中で、ウェブ検索ランキングでメタタグを使用していないからと記載したのですが、実はすべてのメタタグを考慮していないというわけではありません。

対応しているメタタグに関しては、Search Console Helpでリストになって紹介されて、その中に『description』の文字があります。

Search Console Helpは日本語ページになるので、翻訳は不要です。

meta descriptionの書き方

meta descriptionの書き方は、下記の順番で書いています。

meta descriptionの書き方

- 問題提起

- 記事の結論

- 読者が記事を読むことによって得られるもの

例としてあげている『職場で孤立しやすい人の傾向とは【5つのパターンから解決策を紹介】』のmeta descriptionは下記です。

職場での孤立を自分で望んでいる人はいないでしょう。 職場で孤立状態になってしまうと、色々と不都合なことが多いです。 本記事では、社会人10年間で孤立している人の傾向をリストアップし、孤立しないための対策を紹介していきたいと思います。

記事のリード文がそのままmeta descriptionに流用できるので、この記事では特にmeta descriptionには記入しなかったのですが、記載例としてはこのようになります。

SEO対策の基本④ 画像のalt属性の設定

alt属性とは、画像に対しての説明にあたります。

WordPressの場合は、『代替えテキスト』という項目が記事内に画像を入力する前の画面で、キャプションを入力する場所の下に確認できるかと思います。

alt属性を設定しなければいけない理由は、Googleのウェブサイト制作の推奨事項として、ユーザーの利便性を最優先に考慮してページを作成することが推奨されているからです。

alt属性を設定することによって、視覚障害などを持っている読者さんに対して画像がどのようなものかを伝えることが出来る利便性を持っているので、設定をする必要性があると言われています。

僕がalt設定をする際は、H2タグをそのままコピーして代替えテキストへ入力しています。

代替えテキストをH2タグにする理由

例えば画像を使用する時にH2と全く関係ない女の子の画像を使用しているまとめサイトなどをよく目にすると思うのですが、全く記事の内容と関係のない画像なので『女の子』や『猫』などの代替えテキストを入力することに違和感を感じていました。

そこで色々と調べていたところ、manablogさんのSEO最適化されたaltタグの書き方と具体例【altから被リンクが発生】という記事で、H2タグを入力しても問題ないという記載を見つけ、それ以来H2タグをそのまま使用するようにしています。

manablogさんのSEOに対しての信頼性は高いと思いますので、こちらの方法でalt属性の設定はH2タグを入力する事で解決しました。

SEO対策の基本⑤ H3タグの使い方

H3タグの使い方は2つのパターンで使い分けるようにしています。

H3タグの使い方

- 『◯◯のポイント①、◯◯のポイント②、◯◯のポイント③』の様に連番を使う

- H2に対しての共起語・関連性のある言葉をイメージしながら入力する

連番の方式を使う場合の具体例

今回の記事を例に上げると、『SEO対策の基本①』というようにH3タグを設定してキーワードを違和感なく効果的に使用しています。

まとめサイトなどでもよく使用されている手法で、読者さんに違和感なくキーワードを入れ込むことが出来るのでおすすめです。

H2に対しての共起語・関連性のある言葉をイメージしながら入力する具体例

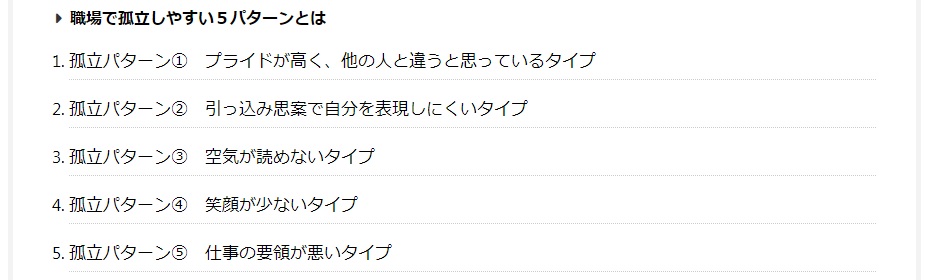

『職場で孤立しやすい人の傾向とは【5つのパターンから解決策を紹介】』の目次をご覧いただくと、H3タグには関連性の高いと思われる言葉を使用しています。

連想ゲームなどが得意な人はH3タグを決める際に苦労しないかもしれないのです。

しかし、苦手な場合はキーワードに対して友人や知り合いと会話している時に自然と出てくる言葉を使用すると、自然と共起語になりやすいので、頭の中で簡単にシュミレーションしながら会話のに出てくる言葉を使用してみると良いでしょう。

SEO対策の基本⑥ 内部リンクの活用

関連記事(内部リンク)の活用はサイト内の回遊率を高めるために、とても重要な役割を果たしてくれます。

Googleはサイトを評価する時に離脱率を見ているので、内部リンクを入れ込める部分には積極的に入れ込んだほうが良いでしょう。

しかし、闇雲に入れればよいというものではないので、意味あるところに内部リンクを設置することが必要です。

僕の場合は2パターンで考えていて、H2タグ内で取り扱っている話の内容について詳しく書いている過去記事を参考記事として使用する場合。

もうひとつは、読者さんが記事を読んでいる時に、文章の内容からこの情報を欲しがるだろうなと思った場合です。

基本的にこの2つのパターンを身に付けておけば、内部リンクの設置場所には困らないと思います。

SEO対策の基本⑦ カテゴリーの細分化

記事だけの内容が良くても、サイト自体が評価されていなければウェブ検索ランキングで上位を獲得することは難しいと最近気が付きました。

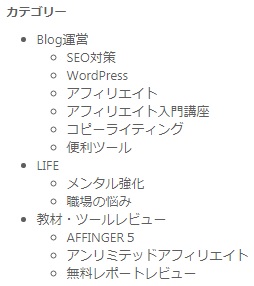

そのため、以前までは『アフィリエイト・WordPress・ライティング』など、親カテゴリーとして1つ1つ扱っていたのですが、アフィリエイトについての専門性評価を高めるために細分化をしました。

この様に設定することで、Googleのクローラーも巡回しやすくなり、見やすさもスッキリするのでユーザビリティも向上します。

SEO対策の基本を抑えて、Googleの変化に対応出来る人間に

SEO対策は基本的となる型は決まっていますが、Googleアップデートがあればどこかかしら変更が加わる可能性が高いです。

今まで使用できていたSEO対策のテクニックがアップデートによって使用できなくなり、検索順位が降下したなどの話は良くTwitterなどのタイムラインなどで目にします。

そのため、基本となる型を自分の中に落とし込み、ウェブの変化に応じで順応できるスキルを身につけることが必要です。

順応性が高く、先々を見て行動できる人がどの分野でも生き残っていると感じるので、ブログを運営する以上は本記事で紹介した方法を落とし込んでブログ運営に役立てていただければ幸いです。

今回も最後までご覧いただき、ありがとうございます。